"暑气蒸天地,丹心照寸晖"。7月27日的合肥,35度高温裹挟着湿热扑面而来,清晨的街道已似蒸笼。来自各区的志愿者们却带着新鲜食材奔赴一处:周灏团长的后备厢里,基围虾与鲜蔬水灵欲滴;吴丹拎着鸡翅根与彩椒,袋绳勒红了手指;杨永成护着鲜鱼,生怕高温影响了鲜度;潘玲提着排骨和西红柿,沉甸甸的分量里藏着心意;程美玲的菜篮里,鸭血与丝瓜是特意为孩子准备的——这些带着温度的食材,正涌向庐阳区荷塘月色小区的一间小屋,那里住着14岁的戚宇浩。

这个初二少年的人生,比同龄人多了几分沉重。三岁时父母离异,他随母亲生活,可四五年前母亲精神状态渐差,终因狂躁症住进医院,从此他成了真正的"一个人"。爷奶早逝,外公过世,外婆远在灵璧县,父亲重组家庭后每月仅提供几百元微薄费用,洗衣做饭、上学起居,所有事都得自己扛。半年前志愿者初到时,这间小屋曾是令人心疼的模样:厨房餐具堆成山,客厅衣物散落如星,卫生间污垢遍布,空气中弥漫着孤独的味道。

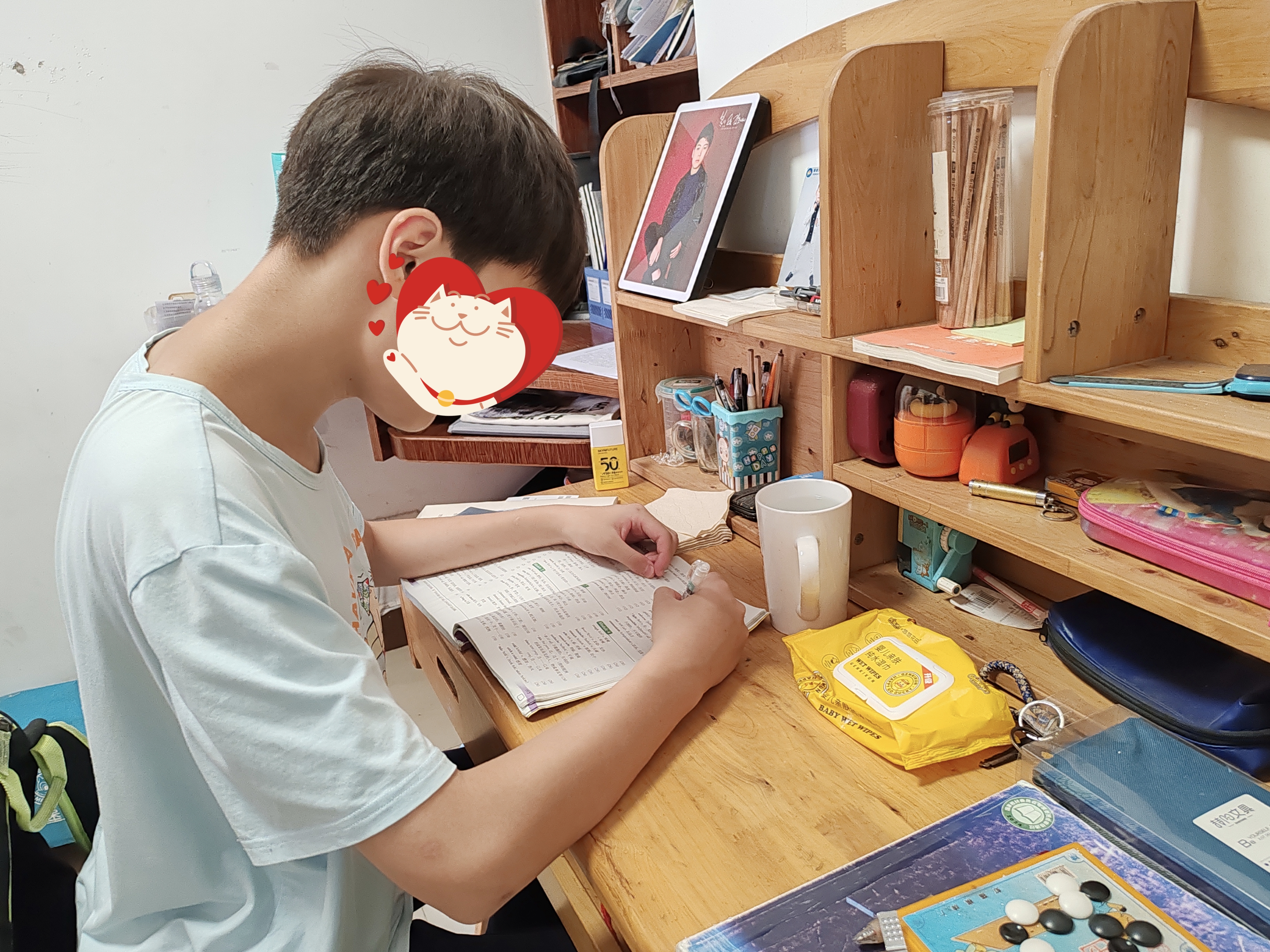

第一个进门的是程美玲,这位一对一帮扶志愿者近半年来每周两三次如约而至。她带着师傅修通了堵塞的下水道,找朋友换了昏暗的厨房灯,悄悄垫付了拖欠的燃气费,又四处奔波联系老师免费辅导数学英语;端午接他回家吃团圆饭,暑期带他参加国学夏令营,甚至在小区餐馆"化缘",为他解决了晚餐难题。"看这书柜,上次来时书堆在地上,现在按科目排好,找资料方便多了。"她边整理边轻声说,戚宇浩低头应着,指尖轻轻拂过一本崭新的笔记本——那是程美玲特意为他准备的错题本。

胡晓萍紧随其后,径直扎进卫生间。她跪着擦洗马桶边缘的污垢,旧牙刷在缝隙间来回游走;踮脚擦拭蒙尘的纱窗,网眼里的灰絮簌簌落下;弯腰拖净地板上的痕迹,拖把每过一处都泛起清亮的水光。汗水顺着脸颊淌进衣领,她抬手抹了把脸,笑说:"干净的屋子能让人心里亮堂,孩子放学回来看着舒坦。"两个小时的忙碌,让曾经"不能见人"的卫生间,如今瓷砖映出了人影。

上午的互动里,戚宇浩还和志愿者带来的小朋友围在菜篮边摘菜,翠绿的芹菜叶在孩子们手中翻飞,偶尔传来"这个毛豆要剥成这样吗"的小声询问,稚嫩的对话里满是融融暖意。

厨房的烟火气里,吴丹正翻炒鸡翅根,油星溅在手臂上浑然不觉;潘玲专注烧制红烧排骨,蒸汽模糊了视线便用手背一抹,冰糖入锅时的滋滋声里,肉香漫出了厨房。二人合力将带来的食材化作佳肴:青椒胡萝卜丝鲜亮诱人,西红柿炒鸡蛋酸甜可口。67岁的万荣枝在一旁择菜,老人指尖微颤却动作认真,择下的芹菜叶都码得整整齐齐。"我老伴走得早,去年10月儿子又因病没了,那会儿真是活不下去,是孤困团的人说'有我们',才把我从泥里拉出来。"老人抹了把眼角,将剥好的毛豆放进竹篮,"他们带着吃的喝的上门,帮着照管俩孙辈,连房租学费都记挂着,如今我也能搭把手,让这孩子知道有人惦记着多好。"这位去年11月加入的志愿者,用行动诠释着"受助者亦是助人者"的深意。

客厅一角,志愿者们带来的孩子正围着戚宇浩,分享着暑期趣事。"我学会了游泳!"一个小姑娘雀跃地说,戚宇浩笑着回应:"我在夏令营背会了《弟子规》,还帮老师管过队旗呢。"清脆的笑声里,曾经含胸低头的少年,肩膀悄悄挺直了些。

开饭时,红烧鱼、基围虾、丝瓜汤摆满小桌。周灏团长举起水杯,轻声道:"每个孩子都不该孤单成长,我们做的,就是用点滴善意织成一张网,托举起他们的明天。让这些孩子知道,无论遇到什么,身后总有一群人在守护。"话音未落,程美玲给戚宇浩夹了块排骨,胡晓萍给他盛了碗汤,孩子们的笑声与碗筷声交织,成了这个热夏最动人的旋律。

午后阳光透过明净的纱窗,照在戚宇浩带笑的脸上。志愿者离开时,他站在门口挥手,手里紧紧攥着一张纸条——上面是他刚写下的"谢谢"。这场跨越酷暑的爱心接力,不仅为少年带来了热饭与净屋,更在他心里种下了希望——正如这座城市的善意,总能穿透阴霾,让每个年轻的生命都能向阳而生。

文:牧意

2020炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。